吃瓜51宝宝:爆料事件“萌化”现象探讨

随着社交媒体的飞速发展,信息传播的速度和广度前所未有。而其中,爆料事件作为一种极具话题性的内容,早已成为大家讨论的焦点。每当有某个明星、企业或社会事件曝出令人震惊的新闻时,围观群众的“吃瓜”态度便开始蔓延开来。近年来,这些爆料事件不再单纯地以严肃的新闻角度出现,相反,越来越多的事件在传播过程中,逐渐被“萌化”,使得原本严肃、复杂的事件变得轻松、甚至有些幽默。这种现象的背后,既有社交媒体平台对内容呈现方式的改变,也有网友群体的兴趣倾向和文化审美的转变。

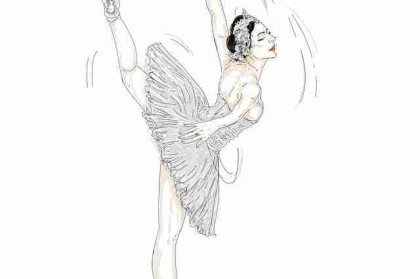

所谓的“萌化”现象,指的是通过可爱、轻松、甚至略带卡通化的元素,重新呈现和演绎一些原本较为严肃或负面的事件。近年来,像是“吃瓜51宝宝”等网络用语的流行,便正是这种“萌化”趋势的一部分。这种现象的一个显著特点就是,将本应引发愤怒或深思的社会新闻,转化为一种更具娱乐性、甚至带有些许调侃性质的内容。举个例子,一些网络热点事件中的受害人或关键人物,往往会被网友以卡通人物或宝宝的形象呈现,加入各种夸张的表情和动作,从而削弱事件本身的严重性,让整个事件变得更具“亲和力”。

这一变化的背后,首先离不开社交媒体平台的作用。传统媒体时代,新闻报道的内容和呈现方式往往较为严肃,公众也对爆料事件持有较高的关注度。但在如今这个信息爆炸的时代,用户的注意力极为分散,想要吸引更多观众的眼球,单纯的新闻报道已经远远不够。尤其是一些负面新闻,如果以冷静严肃的方式呈现,可能会引发不必要的争议甚至反感。因此,如何以一种更轻松、幽默的方式让用户关注,并对事件产生兴趣,成为了社交平台的一个重要课题。

与此网友们的消费心理也发生了微妙的变化。过去,公众在面对负面事件时,可能更多地会站在道德的高度进行评论,表达愤怒或同情。随着社交平台的普及,尤其是短视频、表情包等“轻娱乐”内容的兴起,网友们越来越倾向于以一种轻松甚至是娱乐化的方式来对待事件。这不仅仅是因为社交平台的娱乐性,更是因为现代人面对繁重的生活压力时,往往会选择通过幽默和轻松来释放压力,从而转变对社会新闻的态度。

再者,“萌化”背后也有着深刻的文化审美因素。如今的年轻人对于“萌”文化有着天然的偏好。无论是萌宠、萌娃,还是萌化的卡通形象,都能迅速激起他们的兴趣和情感共鸣。爆料事件中的“萌化”元素,恰恰满足了他们对轻松幽默、富有创意的内容的需求。因此,越来越多的网络事件,在传播过程中往往被巧妙地“萌化”,通过添加一些可爱的表情、动画或人物形象,让这些事件看起来不那么严肃,甚至能带来一些趣味性。

这一现象,不仅仅是对爆料事件本身的娱乐化改造,也是整个社会文化审美的一种反映。人们在面对复杂多变的世界时,往往更倾向于寻求一种“减压”的方式,而“萌化”正是通过这种方式将复杂、严肃的事情简化,给人以轻松和愉悦的体验。

从更深层次来看,爆料事件的“萌化”现象背后,不仅仅是社交平台内容呈现方式的创新,更是文化变迁的缩影。网络文化的快速发展,使得传统的新闻呈现和事件讨论方式正在发生革命性的变化。特别是在如今的短视频和即时社交媒体环境中,信息的传播速度不仅更快,而且更加碎片化、娱乐化。而“萌化”现象的出现,恰恰是这些碎片化信息的一种应对方式,它在帮助传播的也能够避免信息过于沉重或单调的风险。

这种“萌化”现象虽然带来了广泛的关注,但也存在一定的负面效应。爆料事件的轻松化和幽默化,可能会导致公众对事件本身的严重性产生误解或轻视,尤其是当事件涉及到社会道德或法律责任时,过于“萌化”的呈现方式可能会削弱公众对事件的理性反思和对问题的深刻思考。更重要的是,这种现象可能会误导一些观众,认为“萌化”处理后的事件就不再需要严肃对待,进而影响到社会舆论的正常发展。

与此爆料事件“萌化”也可能会加剧网络文化的极化。当某些事件被过度娱乐化时,部分网友可能会把事件本身的复杂性和细节忽略,而更加关注其中的“趣味性”。这种趋势在某些情况下,可能会导致社会舆论的单一化和情感的极端化,最终形成网络文化中的“泡沫效应”,即某些话题过度发酵,导致真正重要的社会问题被忽视。

尽管如此,不可否认的是,爆料事件的“萌化”现象确实为网络文化注入了一股新的活力。它使得复杂严肃的社会事件变得更加生动、鲜活,也让更多人愿意去关注和讨论这些事件。对于社交平台而言,这种娱乐化的呈现方式无疑是吸引用户的一大利器。而对于网友来说,通过“萌化”的方式,他们能够以一种更轻松的心态去理解和讨论事件,甚至能从中获得一些幽默和创意上的启发。

爆料事件的“萌化”现象,是社交媒体文化和网络娱乐化趋势的产物,它既满足了现代人对轻松娱乐的需求,也让事件传播的方式更加多元和创新。但我们也要警惕这种现象可能带来的社会责任缺失和对事件本质的轻视,保持理性和客观,才能更好地平衡娱乐化与严肃性的关系,推动网络文化健康有序地发展。

发布评论