趋势前瞻《吃瓜》用户画像背后真相

随着互联网的迅猛发展,社交媒体已经成为人们生活中不可或缺的一部分。特别是“吃瓜”这一网络用语的兴起,它不仅反映了当前社会中的一些娱乐现象,也深刻影响着用户的行为模式和消费习惯。作为一种广泛流行的现象,“吃瓜”指的是人们在互联网上观看、评论或讨论一些热门事件,尤其是那些带有娱乐性、争议性或戏剧性的事件。在这个过程中,用户的参与感和话题性成为了推动社交媒体传播的核心动力。

究竟谁是“吃瓜”的主力军?他们的行为模式、消费习惯和社交行为又如何?从目前的网络数据和趋势来看,“吃瓜”群体的主要特征是年轻、具有强烈的好奇心和高度的信息获取需求。这个群体大多以80后、90后、00后为主,他们对新鲜事物的敏感度较高,喜欢通过社交平台随时获取关于娱乐圈、政治事件、社会热点等方面的信息。尤其是在微博、抖音、B站等平台上,“吃瓜”现象表现得尤为明显,成为这些平台用户互动的重要方式之一。

“吃瓜”用户的最大特点之一是对娱乐和八卦话题的极高关注度。这些用户通常对于明星的私生活、名人之间的纠纷,甚至是社会新闻中的琐事都充满兴趣,他们在讨论这些话题时往往带有较强的情绪性,并乐于参与到话题的互动中。这种行为模式表明,用户不仅仅是信息的接收者,更是社交媒体平台上的重要生产者,他们通过评论、转发、点赞等方式参与其中,推动了话题的进一步发酵和传播。

另一个显著的特点是“吃瓜”群体的快速传播效应。随着社交媒体算法的优化,热点话题往往能迅速引发广泛的关注,进而成为全网讨论的焦点。而这一切都离不开“吃瓜”用户的积极参与。无论是通过短视频、直播,还是文字和图片,用户在这些平台上不断地进行内容创作和分享,社交网络的每一次信息传播都像是雪球一样不断扩大,最终形成强大的社会化传播效应。

正因如此,“吃瓜”现象背后的用户群体不仅在娱乐内容消费中扮演着举足轻重的角色,而且他们在推动互联网舆论和文化趋势的塑造方面,起到了至关重要的作用。这些用户的社交互动行为,不仅推动了热点事件的传播速度,也在某种程度上加剧了社会舆论的讨论热度。

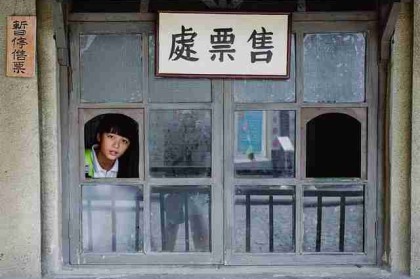

进一步分析“吃瓜”群体的心理动机和行为特点,可以发现他们对信息的消费模式有着独特的偏好。这个群体往往具有较强的即时性需求,他们喜欢通过手机等移动设备实时获取事件的最新进展。在这种即时性要求下,平台的推送机制和直播功能,成为了满足“吃瓜”群体需求的重要工具。例如,在一些热门新闻发生后,用户能够迅速在微博、微信、抖音等平台上找到相关的报道和评论,从而在第一时间参与其中,体验信息消费带来的满足感。

与此“吃瓜”用户的参与不仅限于信息获取,他们也逐渐成为话题生成的推动者。根据社交媒体平台的互动模式,用户通过发布自己的观点、评论、调侃和分析,逐步形成了一个庞大的“吃瓜文化”。这一文化不仅仅是对热点事件的讨论,它还包含了对事件背后深层次的思考,甚至对社会现象的反思。例如,网友们会围绕明星的八卦新闻进行深度的剖析,尝试通过各种蛛丝马迹推测事件的真相,或者对社会热点进行自己的解读。这种集体讨论和解构事件的过程,让“吃瓜”群体不仅仅是信息的消费者,而是变成了事件背后的“话语权者”。

除了即时性和参与性,另一个引人注目的现象是“吃瓜”群体的碎片化信息消费方式。与传统媒体时代的长篇报道相比,社交媒体提供了更加简洁、直观的信息传播方式。这种信息碎片化的方式,不仅符合现代人快节奏的生活方式,还满足了用户碎片化时间的利用需求。用户往往通过短视频、图文、动态等形式,快速浏览和消费信息,而对于详细的背景资料或深入的分析,通常没有太大的耐心和兴趣。这种倾向也加剧了热点事件的“快消”性质——一个事件的高潮往往持续很短的时间,随着新的热点的出现,旧有的事件迅速被淹没在信息流中。

这一现象不仅仅对用户的行为产生了影响,还对内容创作者和平台运营商带来了新的挑战。为了迎合“吃瓜”用户的需求,平台和创作者需要不断创新内容形式,提升内容的传播速度和互动性。例如,短视频平台的快速崛起和直播平台的兴盛,都与“吃瓜”文化的需求密切相关。平台不仅要在内容创作上精准定位,满足用户的兴趣点,还要通过数据分析和推荐算法,提升用户参与的黏性,形成良性的内容生态。

随着“吃瓜”现象的持续发展和深化,背后反映的用户画像正在变得越来越复杂。这个群体的行为模式不仅表明了人们对娱乐性内容的高度依赖,也展现了社交媒体时代下,人们对于信息即时性、互动性和碎片化消费的强烈需求。而这种趋势,也将进一步推动社交媒体和娱乐产业的变革,促使平台和创作者不断调整策略,以适应新一代用户的需求和偏好。在未来,随着“吃瓜”文化的不断渗透,社交平台的内容生态将迎来更加多元和个性化的发展方向。

发布评论